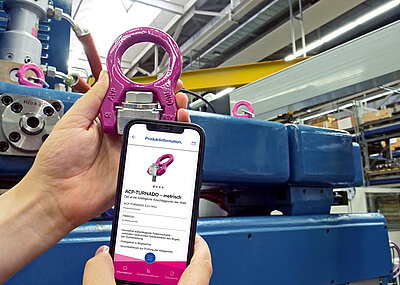

Wer auf der diesjährigen Bauma wissen wollte, warum die mit RUD-Zurrmitteln realisierte Transportsicherung eines Kässbohrer-»PowerBully 12D« auf einem Goldhofer-»Trailstar«-Tieflader vorgestellt wurde, der erhielt von RUD-Key-Account-Manager Felix Maier folgende Antwort: »Wir wollten ein Musterbeispiel für eine Verzurrung zeigen, die allen technischen Normen und damit auch allen rechtlichen Vorgaben entspricht.« Das Quartett, bestehend aus Goldhofer AG, Kässbohrer Geländefahrzeug AG, RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG und Max Wild GmbH, nennt seinen Schulterschluss »Süddeutsche Allianz«.

Damit wollen sich die Unternehmen für eine konsequentere Ladungssicherung beim Straßentransport von Erdbaumaschinen einsetzen und gemeinsam mit gutem Beispiel vorangehen – wohlwissend, dass hier nicht nur der Anwender gefragt ist: »Wir sehen die Verantwortung ganz klar schon beim Fahrzeughersteller. Er muss sich bereits in der Entwicklung Gedanken über das Verladekonzept machen«, stellt Roman Ströbele von Kässbohrer Geländefahrzeug klar. Im Mittelpunkt steht für die Projektpartner dabei das Thema Zurrpunkte. Sie sind bei jeder Erdbaumaschine und jedem Transportfahrzeug Standard und sollten deshalb nach Dafürhalten der »Süddeutschen Allianz« auch von Anfang an integraler Bestandteil jeder verantwortungsvollen Fahrzeugkonstruktion sein. »Richtige Ladungssicherung beginnt in der Entwicklungsphase«, bringt Felix Maier von RUD die gemeinsame Überzeugung auf den Punkt.

Geeignete Zurrpunkte unverzichtbar

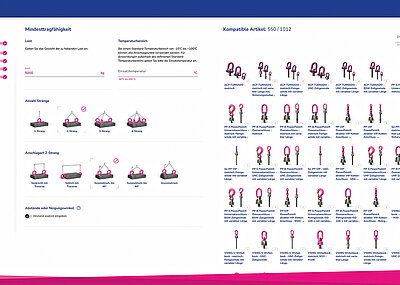

Schon lange drängen Experten mit Nachdruck darauf, bei der Entwicklung von Baumaschinen und Schwerlasttransportern verstärkt auf Ladungssicherung zu achten und dabei vor allem den Zurrpunkten einen größeren Stellenwert einzuräumen. Tatsächlich lässt die Rechtslage hier streng genommen wenig Spielraum. Denn § 22 der Straßenverkehrsordnung (StVO) fordert explizit, dass Ladungen beim Transport so gesichert sein müssen, »dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin und her rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können«.

Hierbei sind laut StVO »die anerkannten Regeln der Technik zu beachten«, wie sie für den Straßentransport von Erdbaumaschinen in der Technischen Richtlinie VDI 2700 sowie der europäischen Norm DIN EN 12195-1 hinterlegt sind. Daraus geht u. a. auch die Schlüsselstellung der Zurrpunktthematik klar hervor. Für die Zurrpunkte selbst sind die maßgeblichen Regeln der Technik in der internationalen Standardisierung ISO 15818:2017 sowie der europäischen Norm DIN EN 12640:2020-05 definiert. Dort wird beispielsweise festgelegt, wie die Zurrpunkte positioniert und gekennzeichnet sein müssen, und Anforderungen an Material, Mindestzurrkraft und Qualitätsprüfung formuliert. Dieser normative Rahmen lässt für eine Vernachlässigung des Themas Zurrpunkte kaum Spielraum, zumal diese Normen auch bei Kontrollen oder Unfallrekonstruktionen als Referenz zur rechtlichen Beurteilung der Ladungssicherung herangezogen werden.

Nachlässigkeiten in der Entwicklungspraxis

Trotz eigentlich klarer Rechtslage und Appellen von Experten klaffen hier Theorie und Praxis – wie so oft – auseinander. Denn in der Entwicklung von Erdbaumaschinen und Schwerlasttransportern wird der normative Rahmen von StVO und technischen Richtlinien mit fast schon traditioneller Regelmäßigkeit unterlaufen und oft erst aus wiederkehrenden Fehlern gelernt. Dazu gehört beispielsweise, dass Zurrpunkte neu entwickelter Fahrzeuge zwar normenkonform berechnet, die Datengrundlage aber bei der nächsten Generation nicht erneuert und an veränderte Bedingungen angepasst werden. »Bei manchen Fahrzeugen werden nach wie vor Zurrpunkte verbaut, deren Grundparameter vor 20 Jahren ermittelt wurden«, berichtet Maier. Unberücksichtigt bleibt, dass die Maschinen in der Zwischenzeit größer, breiter und schwerer geworden sind und durch E-Akkus zum Teil sogar dramatisch mehr Gewicht aufweisen. Oft wird dies erst durch kritische Nachfragen oder gar zurrpunktbedingte Unfälle in Erinnerung gerufen.

Ein weiterer, oft folgenschwerer Fehler ist, dass häufig zu wenig auf Qualität geachtet wird. Anstelle hochwertiger und zertifizierter Zurrpunktlösungen mit klar definierter Sicherungsleistung kommen vergleichsweise einfache Ausbrennösen oder Ausbrennlöcher ohne Kennzeichnung, Herstellerhinweis oder definierte Zurrkraft zum Einsatz. Die negativen Folgen: ganz erhebliche Deformationen oft schon nach der ersten ernsthaften Belastung und scharfe Kanten, die Zurrgurte und Zurrketten beschädigen können. Dabei wird durchaus nicht unterschlagen, dass solche Zurrpunkte den normativen Vorgaben nicht entsprechen und vom Anwender eigentlich nachgebessert werden müssten. Vielmehr lässt es sich aus den Fahrzeug-Betriebsanleitungen ersehen, in denen auch die Zurrpunkte dokumentiert sind. Klar zu erkennen sind die jeweiligen Defizite jedoch oft nur für den Experten, während der Anwender im Alltag blind auf Hersteller und Lösung vertraut. Kommt es dann trotz korrekter Verzurrung zu einem Schadensfall, weil die Zurrpunkte nicht standhalten, kann sich der Anwender dennoch nicht mit einem Verweis auf Versäumnisse des Herstellers aus der Affäre ziehen: »Bei einem Unfall haften Spediteur, Verlader und Fahrer immer mit«, erinnert Felix Maier an die Rechtslage. Die Schwäche eines Zurrpunkts wird dadurch auch rechtlich zum Risiko dessen, der auf ihn vertraut hat.

Hersteller durch Partnerschaften entlasten

Von den Mitgliedern der »Süddeutschen Allianz« wird zu Recht nachdrücklich kritisiert, dass die Anwender so letztlich über weite Strecken allein gelassen werden. »Als Hersteller von Schwerlasttransportfahrzeugen sind wir doch in erster Linie selbst dafür verantwortlich, dass eine Ladung sicher von A nach B gebracht werden kann«, zeigt Florian Bischofberger, Kommunikationsverantwortlicher bei Goldhofer, nur wenig Verständnis für sicherheitstechnische Nachlässigkeiten. Zurrmittelexperte Maier nimmt die kritisierten Hersteller gleichwohl auch ein Stück weit in Schutz: Nach seiner Beobachtung haben die Defizite in diesem Bereich auch damit zu tun, dass Ladungssicherungskonzepte und Zurrmittelberechnungen nicht zur Kernkompetenz der Entwicklungsingenieure gehören. Diese nähmen die Normen zwar durchaus ernst und stellten auch aufwendige Berechnungen an, seien mit der Materie aber insgesamt zu wenig vertraut.s